© Alexander Rentsch

© Alexander Rentsch

Willkommen am Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung (ZIFG)

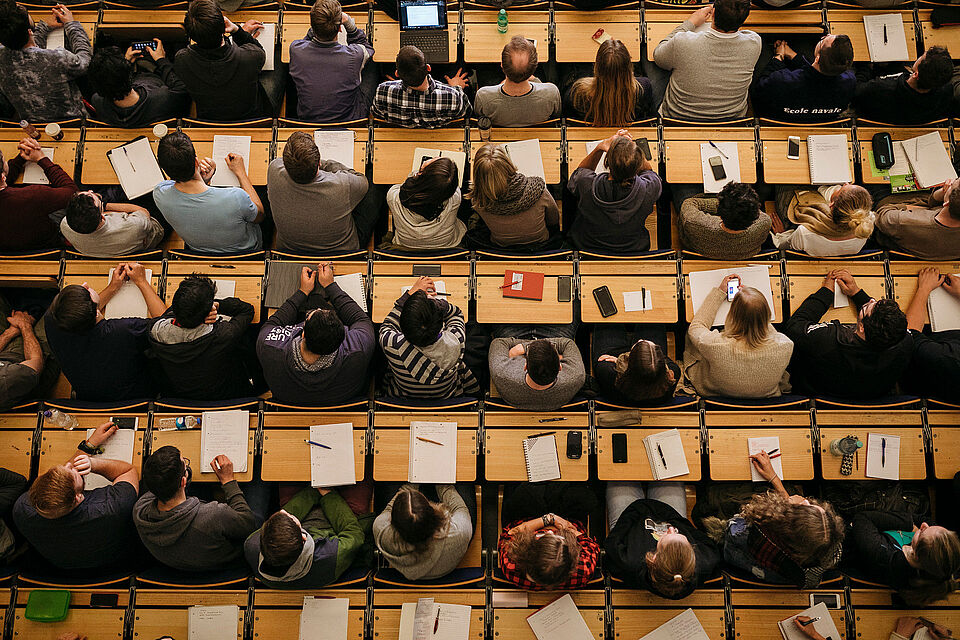

Herzlich willkommen auf den Internet-Seiten des Zentrums für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung (ZIFG) an der TU Berlin. Als fakultätsübergreifend arbeitende Einrichtung existiert das ZIFG seit bald dreißig Jahren an der Fakultät I – Geistes-und Bildungswissenschaften.

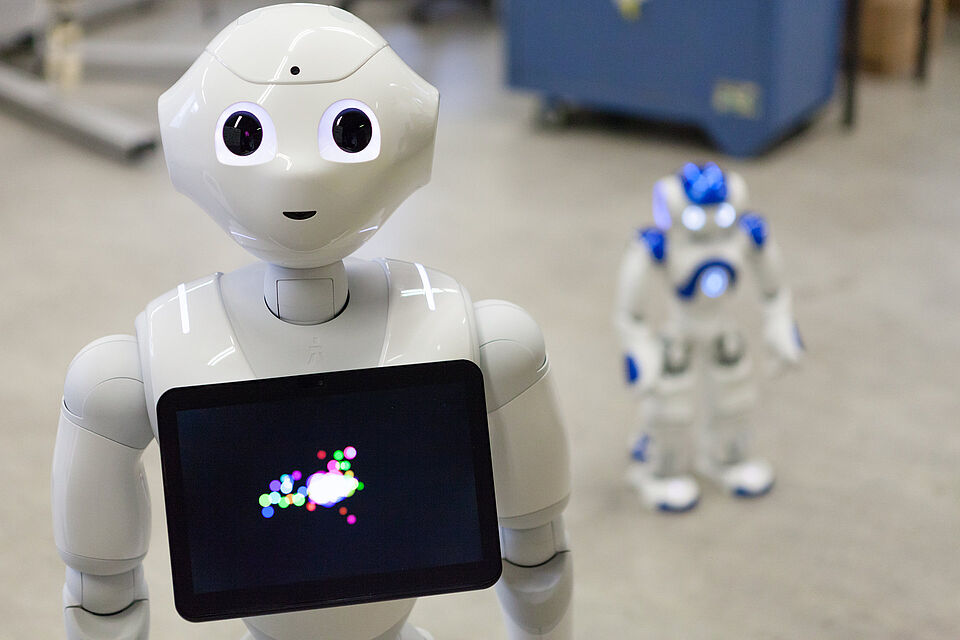

[Geschlecht] verstehen wir am ZIFG als historisch gewordenen, intersektional organisierten Komplex. In Forschung und Lehre befassen wir uns vor diesem Hintergrund aus dekolonialer Perspektive mit gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und technologischen Transformationsprozessen, die das Selbstverständnis der Menschen und das soziale Zusammenleben betreffen.

Wir laden Sie und euch ein, auf diesen Seiten unser Angebot in Lehre und Forschung kennenzulernen und freuen uns auch über persönliche Begegnungen bei einer Veranstaltung des ZIFG oder in einer unserer zahlreichen, fächerübergreifend angebotenen Lehrveranstaltungen.

Aktuelles

Kommende Veranstaltungen

Keine aktuellen Veranstaltungen gefunden.

Standort

Kontakt

Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung

Sekretariat

| Raum | FH 627 |

|---|---|

| Adresse | Fraunhoferstraße 33-36 D-10587 Berlin |

© TU Berlin

© TU Berlin

© Syda Protections/www.shutterstock.com

© Syda Protections/www.shutterstock.com

© TU Berlin

© TU Berlin

© zifg

© zifg